朋友说:听完小田和正再看我们国内的我是歌手,感觉真是差距啊!

我说:你看小田和正下面的观众,虽然也和我是歌手一样,看的眼泪噼里哗啦的,能感觉到他们的感受不一样。没有叫好起哄的,拉长音故意挑逗的,更没有对演唱者不敬的。好像一个人去中国吃炒菜和法国大餐的区别。为什么起哄呢?因为总觉得我们不如别人。为什么这么说?

因为起哄本身就是自我保护,心理学上讲只有自卑的人才会故意炫耀自己,来搏得大家的注意(就比如火影忍者的鸣人)。正因为总是觉得不如港台,更不如欧美老外,所以才会这样,有了歌唱技术以后下意识的让自己的情绪得到释放,其实这是自我修复的状态啊。但不是所有人能意识到,这种病态很早就已经开始了,现在才刚刚显露头角。

这就好像我们刚刚学会骑自行车一样,内心的喜悦和车子的速度一样刺激激动。但等你学会了,骑了一辈子了就开始注意安全和实用性问题了。从刚刚开始的学习掌控逐渐转为利用它方便生活了。这也是小田和正的观众以大龄为主的核心原因,并不仅仅是他的年代粉丝因素,更多是因为他代表了成熟和岁月沉淀后的一种享受。

尽管每年唱的都差不多,没有太大的翻天覆地的技巧改变,但人们还是愿意放下手头工作去享受一下现场。这要是不突破,没有改变,一个路子,在中国做一个月的节目就做不下去了吧?这就是区别了。这就是师父和徒弟的区别了,尽管都是做一件东西,都差不多,但时间和岁月的细节是年轻人无法轻易学来的。我们太想要当导师了,以至于自己都没有导好自己。

你看我们的古书经典,从先秦时代以前就形成了,西汉和东汉蜀魏吴三国西晋和东晋南北朝隋唐五代十国北宋和南宋元明清中华民国直至今天,所有的人和朝代就见证了它的存在,但为什么没有改变呢?因为这些东西一定可以让他们获得好处,试想这些东西若一点点意义都没有,就好比我们现在的学校教育,那谁还愿意继续往下学习传播呢?所以经典一定是能够坚持到最后的部分。经典不是创新而是复述啊,为什么不用添枝加叶继续创造呢?

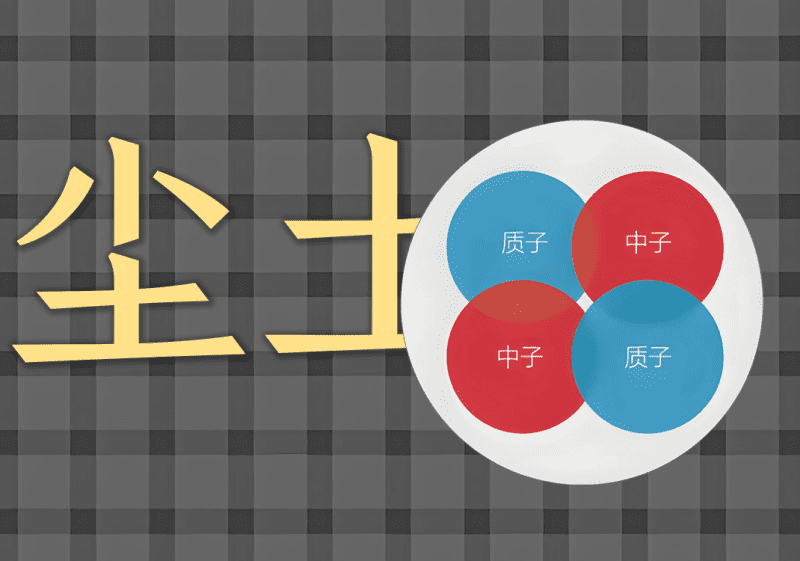

因为多的早就有人减掉了,比我们想的多的人早就想过了,我们没有顾及到的在历史长河中也早就有人想过了,所以最后权衡利弊合并同类项,系数化成一,就成了生涩的硬邦邦的几本书。不是我们看着硬涩,因为这里面有无数人挑剔和完善后的结果,而我们压根就不懂他存在的意义。最后留下来的那一定是模型的东西,骨骼的东西,不能再精简的东西,试想我们去看电脑代码有几个人能欣赏的了?人体的骨头又有谁觉得比一个年轻貌美的女子更愿多看上两眼的呢?

所以这就明白,小田和正为啥总唱一首歌了吧?让所有后来的年轻人都能够获得最大的利益才是他存在的价值。在没有比当前更好的曲目之前,为什么要换掉他呢?1853年,著名的“黑船事件”为日本带来了“明治维新”,也为日本带来了第一支铜管乐队。

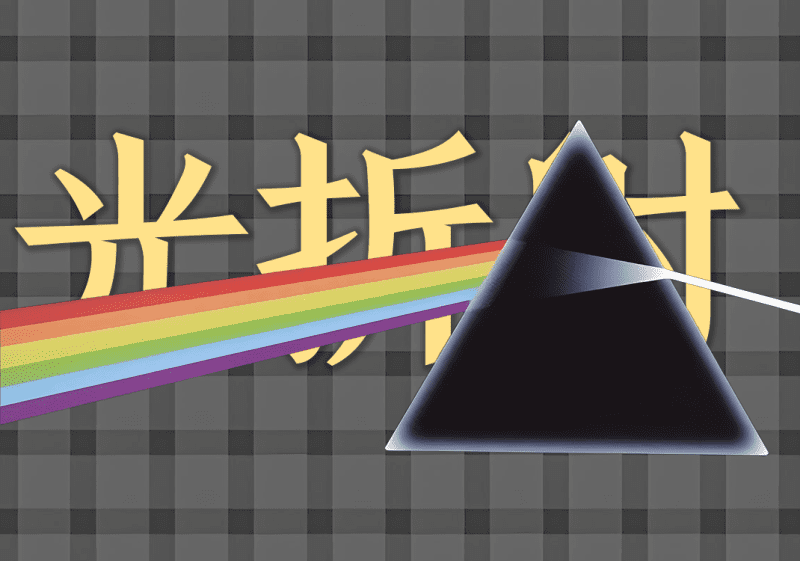

大正期间(1912——1926),脱亚入欧的国家思维下,舞厅文化盛行,爵士成为日本时髦生活的一部分。在昭和初期(1929年前后),日本建立了本土唱片业体系,催生了更多的乐队。同时,剧院音乐厅等产业设施也相继出现。懂音乐的人都知道吧,爵士乐是最高端的音乐形式。那种由性情而抒发情感的唱法,正是一种经历了世间百态之后,一种随遇而安的生活状态选择吧。

现在再看日本为什么音乐这么厉害,这就找到根源了啊。所有音乐体系和乐种早就被全民经历过多少次的轮回更替了,所以才会出来像小田和正这样的人,愿意传唱那些当年创造出来的经典啊。正因为人民的意识素养都有全乐种的整体意识和观念需求,所以最后才能唤醒所有人的共鸣。我们现在最大的流行音乐是摇滚,爵士乐始终还是小众啊。还没经历过所有尝试的人,最后他一定是容易陷入恐惧的。因为我们总想尝试玩过所有的再做出选择,这是人的天性。然而能见识所有风格需要时间,现在又有几个年轻人能做到呢?

暂无评论内容