学生:弱弱的问一个字,实在是思考了很久无果——归【說文】女嫁也。【禮•祭義】父母全而生之,予全而歸之。【穀梁傳•莊二年】王者,民之所歸往也。【禮•禮運】男有分,女有歸。【註】嫁而曰歸,明外屬也。反曰來歸,明從外至也。【論語】天下歸仁焉。从这些经典来看,天下“归”仁,是天下荟聚的状态。

我不明白的是这个字的笔势,从师父讲笔势时我就在思考这个字了,因为东明问我当归为什么叫当归,他的答案好像是汇聚精华补血,还打了比喻是飞机落地的状态。从止,举韋切——止是从下基向上,切出来的“气”之音韵也是从下基向上。师父讲过,小篆时代主要是提醒人性,而“果实”过程的表达在经典中才多起来。导致我在学文字期间,不论什么字看着都是“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的向上。天下归仁,当时看肯定是青鸟衔风的状态,但后来知道“仁”是道德散后有了相对高低,就不知道“归仁”究竟是“结果子”还是“回天去”了。

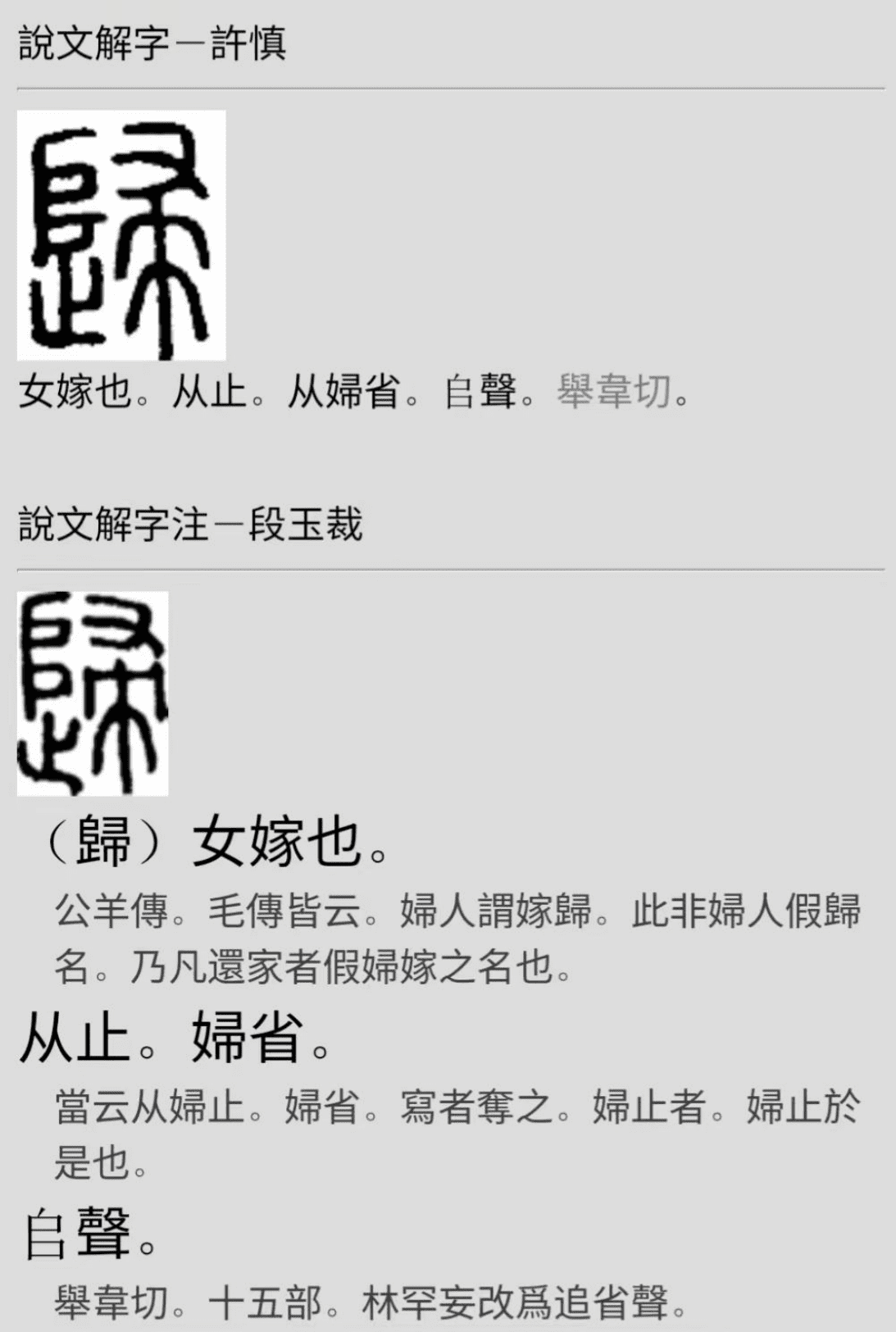

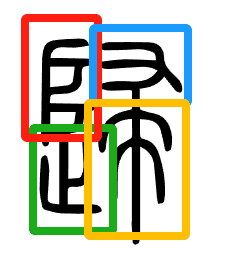

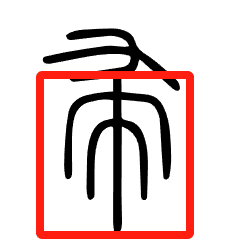

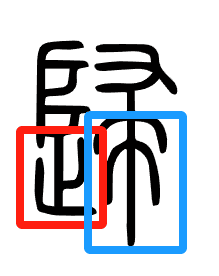

马征:这个字需要首先懂这四个字的意思。𠂤是什么意思?

学生:小 𨸏。小的无石山。可以视为没有土结精为石的土堆。

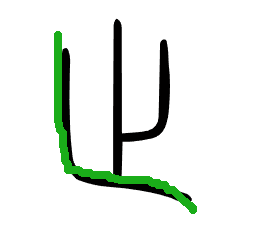

马征:这个字拆分一下,如上图所示。这个字代表:“山”的最高点和“木”的最高点。注意方向都向“右”。最高点相当于一棵植物生长叶子的状态。𠂤和𨸏的区别在于,一个是两个木之极,一个是三个木之极。这里的木之极代表高度的意思,所以𠂤为无石小山,𨸏为无石大山。这字讲过,理解吧?

学生:记得。屮系列相当记得。

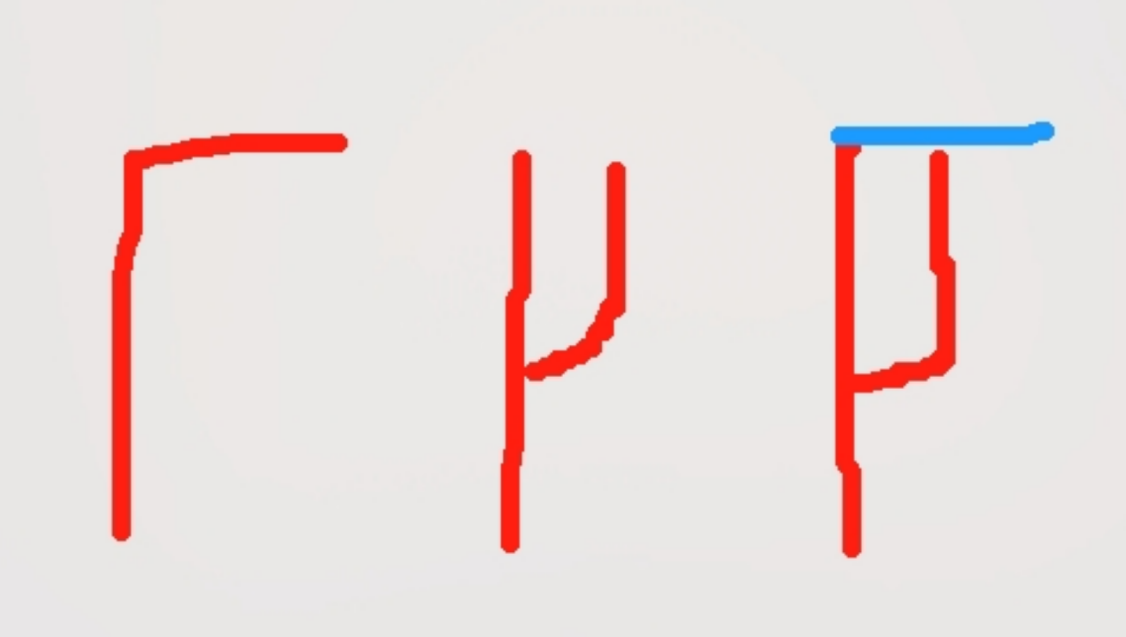

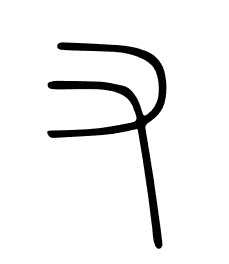

马征: 下面是“止”这个字,这个字在讲“正”的时候重点讲过。之所以称之为“止”并不是“木”的左侧之“丫”不生长了的意思,而是说,它在地下悄悄的生长,用肉眼看不到,故称之为“止”。这个字有问题吗?

学生:没有。

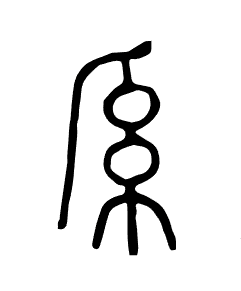

马征:下面是“又”这个字。在讲“左”与“右”的时候重点讲过。“右”去掉“口”就是“又”。加上“口”的“又”,“口”代表了终点。没有“口”也就是说没有特质终点,只代表了方位。这个字有问题吗?

学生:没有。

马征:这个字由“冂”和“巾”组成。“以巾覆物曰幂。丨象系也”。

“系”字我们重点讲过。是一种下垂不可见之势。“巾”就相当于大地幕布,“丨”就相当于一种看不见的向下垂的细丝。这个幕布有多大呢?有“冂 ”这么大。“邑外謂之郊,郊外謂之野,野外謂之林,林外謂之冂”。是非常非常大的一块幕布。起码在自己范围内是一望无际的。基本上这个字就表达了这些元素。这个字有问题吗?

学生:没有问题。

马征:所以“归”字,下面两个都代表了,一种不可见的隐藏之势。

学生:上面两个都是“上极”。

马征:那么也就说明了它一定是处于“大地表层之下”的状态更多对吗?。左侧的“𠂤”代表了“止”的最高状态,同理右边的“又”也代表了下面的最高状态。左边是大地表层之下的升,右边是大地表层之下的降。也可以说,左侧是因,右侧是果。

学生:为什么右边不是“手”提着“巾”达到地下高点?我的困惑点就是这里了。

马征:古人用夫人拿着扫把来象征我上面讲的背后之道。如果只看到这个表面的含义,那这个字就理解不了背后的本质了。它的本质是天地之间的一种能量,在大地表层之间的一种动态关系。这就像很多人把“𠂤和𨸏”解读为“云梯”一样。至于右侧那个“又”,也就是手,属阴,那从男女来讲,一定是女人的手。打破人伦限制,这就是天地之间的一种能量关系,在此刻就像一块幕布一样,看不到幕布之下的内容。手在这里代表了一种无形的力量拽着这块幕步。什么问题??

学生:没有问题,插播了“化”字,会影响讲课。

马征:“化”是同样的结构,是人这个层次的左升右降。地的层次就是“归”。“化”的层次就高了。“归”在地表。这个是非常重要的一个线索。不是注解里面明确写明的。是通过字形和每一笔的走势推断出来的。这个注解之外的含义,往往要比说文或者原文注解的内容,丰富多了。

学生:原来天地人三才各自有“对流层”和“对流雨”。

马征:一旦理解了这些细节之后,再去看注解或者一些经典的原文,就可以解释通了。【說文】女嫁也。【禮•祭義】父母全而生之,予全而歸之。【穀梁傳•莊二年】王者,民之所歸往也。【禮•禮運】男有分,女有歸。【註】嫁而曰歸,明外屬也。反曰來歸,明從外至也。【論語】天下歸仁焉。“归”这个字起源在(左)因,终点在(右)果。

学生:左右结构的字很多都是四个字的复杂组合,回头我再梳理一下。

马征:起源和终点相比较而言,那肯定是右侧的终点更重要一些,但不能说左侧的因就没意义了。

学生:之前讲课时讲的独体字和上下结构多,我以为左右就是在某个部首下,看另外一半的趋势。

马征:所以你会看到这些原文,会这样说“父母全而生之”“王者”“男有分”。你看的还是太少了,这是非常简单的造字形式啊?

学生:从止,从的是这个字的核心意义,所以我一直以为这个字应该重点归属“止”。

马征:比如当归,尽管是归的右路属性更多一些,但你不能说她就是一味只会下降的药吧?

学生:我一直以为当归是升的。

马征:所以我要把四个字都完整的和你拆分一边,必须要完全理解每个字背后的本质后才能完全理解,四个字组合在一起的整体“动势”来。而不是自己看哪个好,理解哪个就偏向于那边结果,这是完全不符合客观事实的。当归是一味,一边微微升的同时,更侧重于降的药。

学生:我一直把所有带部首的字,都看作在这个部首的世界里,另外一半表达的状态。果然误差很大。

学生:当年第一次讲这段,我就完全晕过去了。第一次讲2019年八月。今天终于明白了。快休息吧,你早晨起得早。感谢师父答疑解惑,我再复习一下。感性的发现问题,客观的解决问题。

马征:比如当归有苦辛的属性,都是侧重于她在地表寒湿的环境中,偏向于微微生发的哪个层次而言的。但生发力量终归不足,所以还是一心偏向下沉市场了。这就是这块“幕布”,也就像是一张“大锅盖”的意思。

学生:明白了。

马征:所以女子一旦嫁出去了,她还能回得了家吗?

学生:古代讲女子出嫁才是有了归宿。

马征:可以偷偷的想家,但是回不去了。因为没那个心气,更没那个力气了。

学生:我一直以为是藤蔓“高攀”大树了才叫归宿。

马征:你这是典型的山东傍大款的思维。

学生:我是看诗词太多了凌霄花致白橡树。看古老的诗词故事里,婚嫁差不多都是萱花配大树,草之阳与木之阳,所以“女嫁”曰“归”确实有“傍大树”的可靠感。罢了,还是安心睡觉吧。

学生:看着还是像地下的温升,明天我再想想吧。

马征:你要看当。

学生:当讲过了,田相植,从田尚声,大地上的光。不禁想起“当然”。

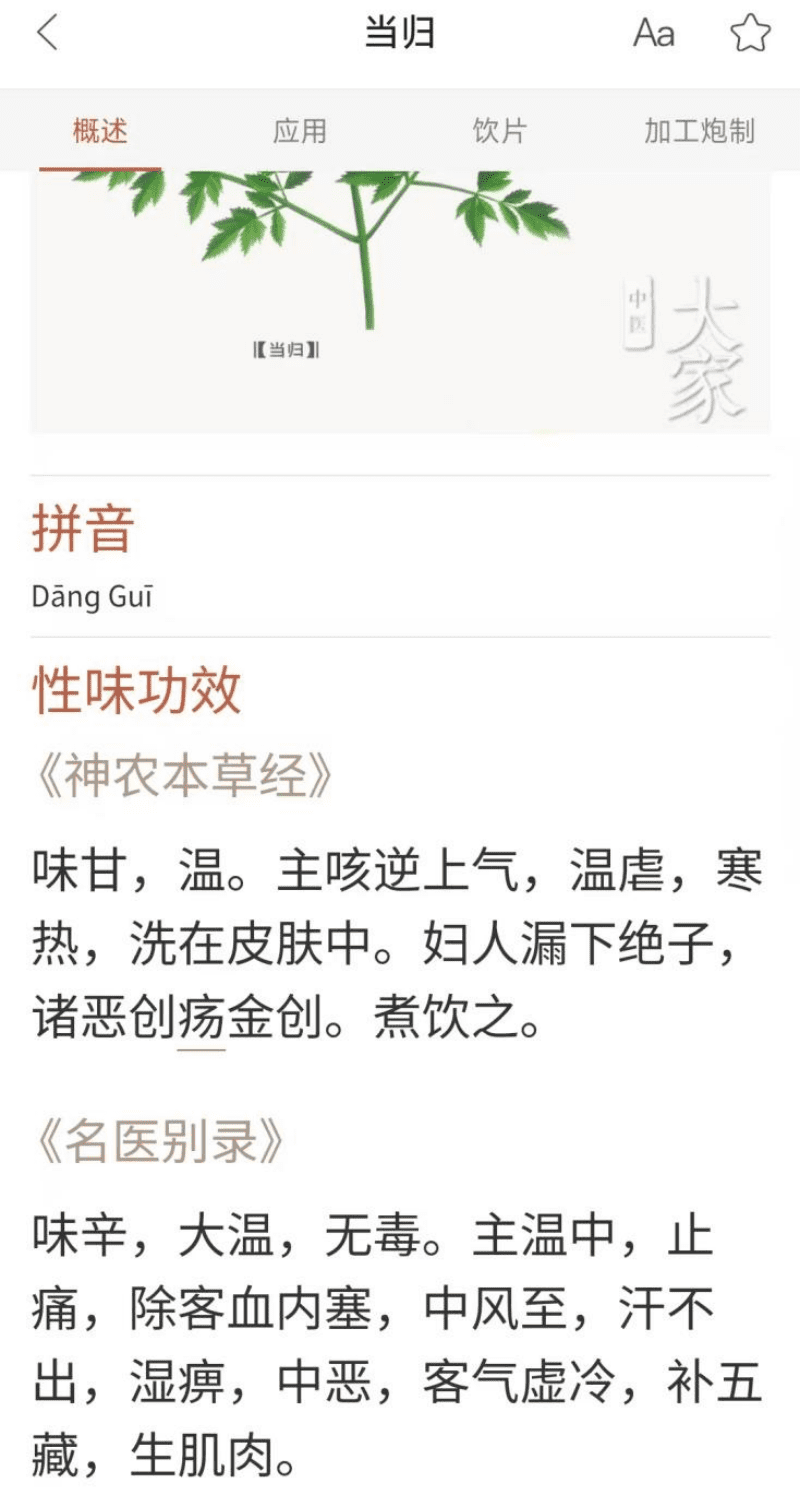

马征:能看懂本草吗?

学生:这个问题有点大,师父之前讲的那些大部分可以推而广之,我个人思考经常卡在“气味”上。比如“味咸”“性寒”,很多并不是传统意义的向下,而是作用位置在水平面+位置靠里,当然也可能是“咸寒”向下,我没有理解对。

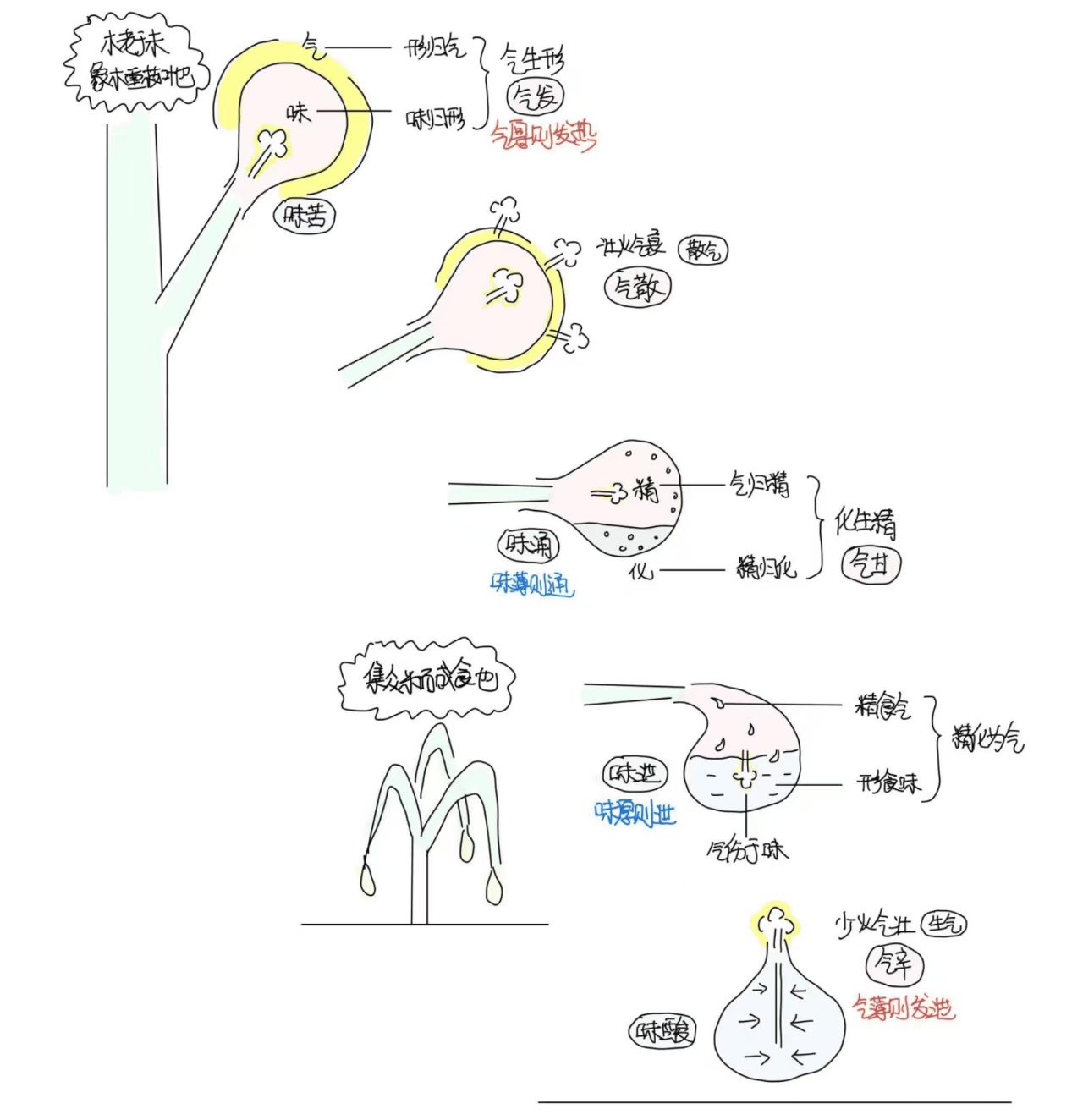

马征:味是地道,性是天道。这两者叠加在一起,要看最终博弈的结果。这个博弈的过程,就是《本草问答》中所讲的,它和维度相互叠加有关系。比如,质量,稀疏,大小,时令,颜色等等。你不能老盯在一个你关心的问题上,反复求索,反复验证,这样是极其容易进入死胡同的。

学生:后面的“阻力因素”是我平时思考最多的,但细想“原动力”的性味大小却没有看懂,味其实也讲过了。所以最近半年都没有再看本草,看生命基础去了。我果然把逻辑搞错了,一直以为性味是一个药或者说生命的“出厂动力设置”。

马征:性味是果实进入至高点后的阴阳两端,二者均为无形状态,但一个侧重无形中的有形,一个侧重无形中的无形。也就是说,性味是果实,是最终的结果,但影响它的内在和外在因素不止一个。所以,看本草不仅要学会给自身算八字,还要会给它所处的地上和地下环境,看阴阳宅风水才行。

学生:本草经的原文里,会说这个植物最初长在哪里,比如XX出川谷,我以为这个最初产地的地气是性味的来源,然后再结合大小风水和局部那些阻力因素。

马征:性味本来就是它的原动力,但所处的环境不同,它的原动力能完全发挥出来么来?我之前和你讲的这个过程叫“入乡随俗”。

学生:那我就能理解了。

马征:一味草药之所以会有质量,稀疏,大小,时令,颜色等的改变,就说明了它受到外部的影响已经这么大了。用现在话来说,要看它的综合能力。这也是感性和理性博弈的结果。这就像“人之初”本善和本恶之争一样,给你一副残破的躯壳,再性善的本性,它也会犹豫不决,步步为营,如坐针毡的。并不是它不想,而是它挺难的。我们要学会换位思考,理解它的不易。这样再看这些注解以后,就没那么多疑惑了。还有问题吗?

学生:没有了。始终之间原来如此。

马征:看书不够认真细致,太粗线条了。本草问答评注,其实我也就看了几遍,甚至有些还没读完整。但重要的内容我都画了图和注解,基本上一辈子不用怎么看了。

学生:我近一年发现自己读书是“被动记忆”式的,绝对应试教育的结果。读书心态的区别,我最近才体会,带着为什么读书才能有答案,为了记住的阅读是没有精神在场的。

马征:上图这样的话,就属于本书的书胆因素,简单需要重点看。

学生:什么是书胆因素?一直以为你是咬文嚼字读书。

马征:质量,稀疏,大小,时令,颜色等等。环境是书胆,上面是因素。我基本属于随缘看书,看到重要的又极其认真努力。随缘的前提是我20岁那以后的1000张DVD光盘积累的常识基础,我可以选择我想看的分类目录。这对于绝大多数的人来说是不可能的事情,因为大家啥都不知道,所以也就无从选择。你不能只看我平时那么随意,因为这是二十年前种下种子所结出的果实。因为我已经扫除了绝大多数的问题了,随缘只是一种查缺补漏,完善的过程。

学生:非常赞同这种学习方式,广泛的涉猎,感性认识的基础上,才能有一门深入和深入后的灵活,跨跃思维屏障。吃老本是很重要的,前提是有扎实的老本可吃。好想把师父看过的视频都看一遍。漏洞就不至于漏下一个人去了。

马征:我基本属于7岁系统学绘画,但是十来岁就不想画了。等到了20岁早就对普通人对绘画地认知感觉到厌倦的程度,你想又过了快20年,我今年37岁了,是不是早都已经不用天天做苦力了呢。但不做这些基础工作,我就是个不动的人那?没准我更懂呢。就是百家讲坛所有视频都看几遍。一个5T硬盘差不多能装下。另外还有很多历史类的电视剧,也有上百部吧。后来还有陈大惠老师讲的圣贤教育系列视频,也有上千集左右。

学生:我的历史老师挨个毁三观啊。真是到了读文献才发现我的历史学的这么差。

马征:再有就是后来学习中医类的视频了,这个起码有上万个视频吧。我又挺多自认为成功学习的经验的,很多时候并不是我有多努力,而是经历的时间太久了,一切就都看明白了。

学生:我这些年看的视频类很少,记得高中自学时,规定自己不再看电视,这个自觉一执行就是10多年,反正垃圾节目多于有价值的,索性这些年就只在读书了,偶尔看一下纪录片。那我要补一些最基础而广泛的知识,之前只想着在每个领域专著上一门深入,直接摘果子。现在想想,急功近利的果子是不成熟的,缺少一种感性在里面,而感性很多时候有一种原始的力量。

马征:所以,你发现了没有,我看书和很多人不同的是,我有那种学习的紧张性压迫感的同时,还特别有松弛感。这一点非常重要,如果你能把当下的问题,拉伸更长的时间和空间维度去看,那很多问题其实都不能算是问题了,有可能往往是个笑话。我和你讲过。我那时候之所以选择视频形式。是因为我确实是个垃圾文盲,看书对我来说可能前世都无缘那种。未此我才对自己下了狠手。现在当然不需要看视频一个途径获取知识了,但那个时候是只属于我的良药。

学生:所以老天才给了我这么一位文化师父吧,让我看到我缺失的另一面。今年deepseek出来后,我忽然放下了积累知识的压力,可能这压力已经压成了习惯。春节后再读书,发现又有了儿时读书的感觉——会带着感情阅读了。想起一年级摘树叶做书签,会带着一种期望。

马征:要想追赶上其他人,自己就要付出巨大代价,这是一开始就想明白的。就好比一个人快不行了,你给他推拿按摩一样,不仅是对患者的一种羞辱,更是对自己的一种逃避。这是最近几年下载的百家讲坛,很多都不全,我后来给他简单整理了一下分类目录。这就是我说的《阴阳之道》的准备工作。

学生:为了自己缺失的童年和少年,开始补课。难怪我喜欢看各个系列的《十万个为什么》。

马征:从百家讲坛的角度来讲,我的历史观和社会观是完整的,不是断代的。完整很重要,在关键时刻虽然不一定能起决定因素,但他就像一面镜子一样时刻照着自己,这样就能让你永远的不极端。那个太初级了。你起码起步就要听一群专家教授,他们研究了几十年的人,是怎样解读这些为什么的。

学生:读史以明鉴,知古以鉴今——历史老师经常说的一句话,但被历史课本掰扯碎了,一点感情都没有的教材。这是说我小时候,喜欢百科,但更偏向于自然科学,我从小不喜欢跟人打交道,社科类看不进去。

马征:所以你发现了把,我讲的很多问题其实是需要很大门槛的,并不是因为我不想把很多话题科普出来,而是一开始我就不想从幼儿园讲起,大学教授是打底。

学生:这句话是我大学辅导员经常说的,读领域专著,不要读简单科普,不然大脑永远是简单的。

马征:我也受了18年的毒奶教育,要不怎么从20岁从头开始呢?

学生:可能我喜欢做些小科普,是因为更懂这部分基础的缺失对文化断代的伤害吧。顺便把自己的缺失也补上,独乐乐不如众乐乐,师父已经走过这个阶段了,你的使命是带着大家去更高的地方。

马征:你觉得我不会科普吗?如果我说我及其擅长科普呢?给一群幼儿园小朋友天天科普有啥意义。最终成就的肯定是你自己,因为你在欺负他们的无知和好奇心。

学生:幼儿园实在是太难了。那个阶段应该是认识大自然。我在大学讲课时,发现孩子们不知道桃花梨花杏花梅花什么时间开,梅杏桃梨的果实什么时候成熟。那还怎么学中医呢?到了大学还不知道四季分明的基础,这还从小学就普及了24节气的教学,普及了什么呢?没有大自然的观察阶段,冷暖不知的高分考生,对文化复兴有个毛用呢?

暂无评论内容